【イベントレポート】「組織風土は作れる」日本郵政グループと関西電力が挑む組織変革〜AIネイティブ世代に選ばれる企業の条件とは〜

ライフイズテックは2025年7月10日、「日本郵政と関西電力のDX責任者が語る 組織変革で実現するDXの現在地」と題したイベントを開催しました。

多くの伝統的な日本企業では、昔ながらの組織構造による意思決定の遅れ、失敗を恐れる文化、縦割り意識、そしてDXの遅れに対する社内の温度差が変革を阻んでいます。変革の炎を絶やさず、一人ひとりが変革の主体となるには、何が必要なのでしょうか。

本イベントでは、今まさに変革の真っ只中にある日本郵政からグループCDO 兼 JPデジタル代表取締役CEOの飯田恭久氏、関西電力からIT戦略室長の上田晃穂氏をお迎えし、これらの根深い課題に正面から向き合いました。単なる技術導入を超えた、真のDX実現への道筋を議論した様子をお届けします。

迫る、2029年問題 100万人のAIネイティブ世代が求める企業像

イベント冒頭、ライフイズテック DX事業部長の関口より、「2029年問題」についてご紹介しました。小学校では2020年、中学校では2021年、高校では2022年から「情報Ⅰ」が必修化され、2029年には約100万人がAIネイティブ世代として社会に出ることになります。

この世代が受けてきた教育は、従来と少し異なります。実際に共通テストではスーパーマーケットのシステム設計やデータ分析といった実社会の課題が出題されるなど、高い思考力が求められる内容です。テレビよりYouTubeを視聴し、自らコンテンツを生み出すことにも関心が高いという特徴があります。博報堂の調査では、低学年の8割が「ゲームを作ってみたい」と回答しました。

大学生の生成AI利用率は、2024年で7割まで上昇し、2025年には9割を超えると見られています。デジタルはもはや当たり前で、AIを前提に育った世代が、1年目から10倍、100倍のパフォーマンスを発揮する可能性も大いに考えられます。

そこで、こうした世代にとって多くの伝統的な日本企業が魅力的に映るのか、大きなギャップがあるのではないか、という点を「2029年問題」として提起しています。

日本郵政グループと関西電力のDX責任者が語る、現在地

「2029年問題」を受け、パネルディスカッションを実施しました。パネリストとして日本郵政グループ CDOの飯田恭久氏、関西電力 IT戦略室長の上田晃穂氏、ライフイズテック 副代表の小森が、モデレーターとしてノンフィクションライターの酒井真弓氏が登壇しました。

郵便創業は1871年(明治4年)。現在、全国に約2万4000の郵便局を有し、約40万人が働く巨大組織となっています。飯田氏は、ダイソン日本法人社長や楽天USA社長を歴任し、2021年に日本郵政グループCDO 兼 JPデジタルCEOに就任しました。

関西電力は、1951年(昭和26年)創業。関西エリアを中心に電力の安定供給を担ってきました。上田氏は同社に新卒入社し、IT部門でキャリアを積み、一時期はグループ会社で格安スマホ「mineo」の事業責任者を務め、現在は経済産業省の人材育成タスクフォースにも携わる異色の経歴をお持ちです。

ディスカッションではまず、日本郵政グループと関西電力のDXの軌跡を振り返りました。

「動いたら負け」の巨大組織で始まった「みらいの郵便局」構想

「グループCDOに就任した4年前、私は疑心暗鬼の目で見られていました」――飯田氏がそう振り返るのも無理はありません。元お役所の組織がゆえに非常に保守的で、「動いたら負け」「石橋を叩いて叩いて、かち割って渡るな」という精神が刷り込まれていたといいます。長くグローバルのテックカルチャーに染まっていた飯田氏は一人、帰国子女の転校生気分を味わっていたといいます。

株式会社JPデジタル 代表取締役CEO 日本郵政株式会社 常務執行役 グループCDO 日本郵便株式会社 常務執行役員 DX戦略部 飯田恭久氏

そんな中、飯田氏が最初に打ち出したのが「みらいの郵便局」構想です。「郵便局は全国津々浦々で地域住民の拠り所となっている。この強みとデジタルを掛け合わせ、今までにない郵便局体験を創造したい」(飯田氏)

その第一歩となったのが、2023年10月にリリースされた新しい「郵便局アプリ」です。前身の「日本郵便アプリ」は、2013年にリリースされて以来、10年間ほぼメジャーアップデートゼロ。Apple Storeの評価は1.8という惨憺たるもので、担当者に「最後に機能アップデートしたのはいつ?」とたずねると、「機能アップデートってするんですか?」という返答があり、飯田氏は伸びしろしかない状況にワクワクしたといいます。

その後、「郵便局アプリ」は頻繁にアップデートを重ね、Apple Storeの評価は4.2に。2024年11月からは、顧客ロイヤリティ醸成の手段としてポイント制度を導入。郵便局に行くだけで「ゆうゆうポイント」が付与されるようになりました。

ポイント制度は今後さらに拡充される予定。「2025年8月からは、ゆうパックを送ったり、グッズを買ったりしたときにもポイントが付与されるようになりました。ポイントを絡めたキャンペーンで活性化を図り、郵便だけでなく、ゆうちょやかんぽと連携し、銀行や保険を含めたクロスサービスを構想している」(飯田氏)

もう一つ大きな動きとして、2025年5月にリリースした「デジタルアドレス」を紹介。7桁の英数字で住所を表現するサービスで、住所入力の手間を省き、誤入力を防ぐことができます。このアイデアは、社内から生まれたものであり、保守的だった巨大組織に、革新的なアイデアが生まれる土壌が形成されていたことを示しました。

JTCから「AIファーストカンパニー」へ

関西電力株式会社 理事 / IT戦略室長 上田晃穂氏

上田氏は、「電力会社は一般にJTCだと思われているかもしれない」と率直に語ります。JTCとは「日本の伝統的企業」を指すネットスラングで、硬直的で変われない組織の代名詞でもあります。しかし、関西電力の上田氏が目指すのは「AIファーストカンパニー」です。

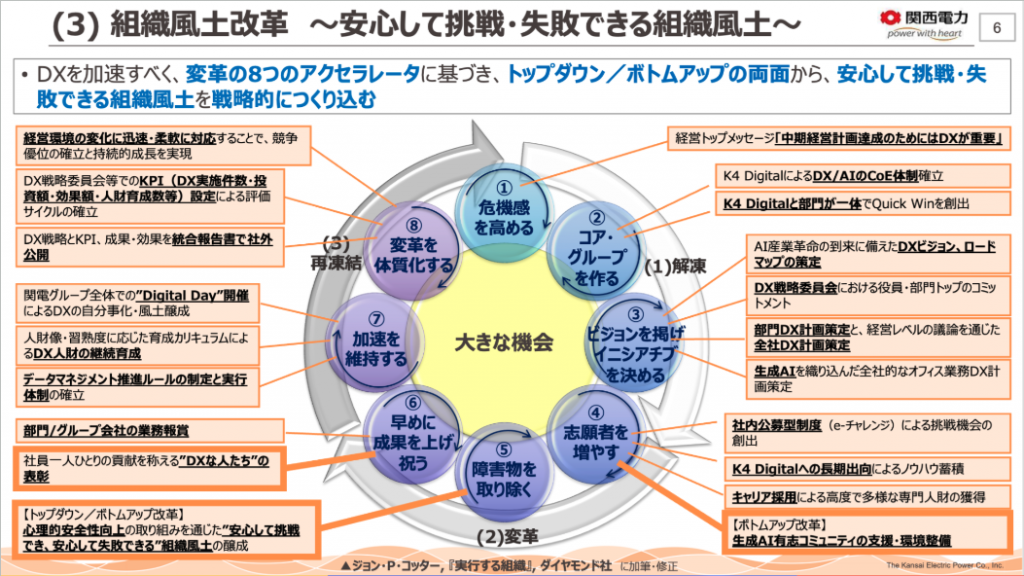

どうすれば、JTCからAIファーストカンパニーになれるのでしょうか。上田氏は「組織風土は戦略的に作れる」と強調。キーワードは、心理的安全性だといいます。

『心理的安全性のつくりかた』の著者・石井遼介氏によると、組織風土とは「過去の組織における『きっかけ言葉』→行動→『みかえり言葉』の記憶」。「まずやってみたら」と背中を押す言葉と、「ええやん!」「素晴らしい!」と承認する言葉を重ねることで、挑戦する文化が育つ。しかし、失敗を責める悪いみかえり言葉を重ねれば、人は「二度と挑戦なんかするものか」と思うものです。「これを知ったとき、いい組織風土の正体が分かった気がした。組織風土は戦略的に作れるなと思ったんです」(上田氏)

上田氏が参考にしたのは、経営学者 ジョン・P・コッターの「変革の8つのアクセラレータ」です。最初は「危機感の醸成」。「人は現状維持バイアスがある生き物。変わるには危機感か機会のどちらかが必要」と上田氏は語ります。例えば、「トップが危機感を発信し、ビジョンを策定してタスクフォースを組成する」といったことがこれに当たるが、ここまではトップダウンで進められます。

難しいのはその後。「4番目の志願者を増やし、5番目でその人たちが行動する上での障壁を取り除き、6番目で成果を祝って表彰する。この4、5、6をとにかく繰り返す」ことで、最初は様子見していた層が「自分もやってみようかな」と感じるようになる。多くの人がその気になったところで一気に定着させるまでやり切るのが、上田氏の戦略です。

良い兆しはすでに現れているといいます。若手が非公式の生成AI勉強会を開催し、ナレッジを共有し始めたのです。上田氏は「危機感よりも知的好奇心や成長意欲、楽しさが勝っている」と見ています。こうしたボトムアップの動きを経営層の視界に入れ、承認・評価することで、その輪が組織全体に広がりつつあるといいます。

ライフイズテック株式会社 取締役副社長 COO / 共同創業者 小森勇太

「失敗してもいいよ」は組織を変える魔法の言葉

飯田氏も心理的安全性を最重要視してきたといいます。「失敗はしてはいけない」という文化が根付いていた組織に、いきなりトライ&エラーを求めるのは無謀でした。そこでDX子会社「JPデジタル」を設立し、安心して挑戦できる環境を用意したのです。

飯田氏は、「失敗してもいいよ」と毎日伝え続けました。最初は驚き戸惑っていたメンバーが、アジャイル開発やスクラムといった手法に挑戦し、少しずつ成功体験を重ねていきました。実績が出てくると、次第にグループ会社からも評価されるようになったといいます。

グループ全体への波及には「ピン留め」戦略が功を奏したといいます。「ピン留め」とは役所用語で、上層部から順に合意を取っていくことを指します。新しい施策を始めるとき、飯田氏はまずグループ各社の社長が集まる会議で理解を取り付けました。次に中間管理職をピン留めします。すると「子会社がそんなことして大丈夫?」と心配されても、「御社の社長からOKをいただいています」と返せる。こうして、現場が思い切って挑戦できる土壌を築き上げました。

「DXで騒いでるのは日本だけ」グローバル視点で見た弱み

中盤では、このメンバーならではの議論が展開されました。米国と比較して、日本のDXの現状はどうなのでしょうか。そして日本ならではの強みを活かした変革は可能なのでしょうか。

「DXで騒いでいるのは日本だけ」と指摘するのは、米国で長年経営やマーケティングに携わってきた飯田氏です。アメリカでは便利なものはすぐに使うのが当然で、技術の普及が圧倒的に早い。日本は変革の必要性を理解しながらも「もたもたしている」ように見えるといいます。

これに対し、ライフイズテックの小森は「根本には教育の違いがある」と分析。米国が自ら考えて動く「主体性教育」なのに対し、日本は与えられた目的を責任持ってやり遂げる「自主性教育」が中心だとお話しました。

「実際に米国の学校を見ると、自ら考えて動くことがインストールされる教育がある。一方で日本は、宿題のような与えられたタスクは確実にこなすが、自ら興味を持って行動を起こす力を養う機会はそう多くない」(小森)

トヨタ自動車創業者・豊田喜一郎氏の言葉が示す可能性

しかし、日本企業にも強みがあります。上田氏がトヨタグループ発祥の地・トヨタ産業技術記念館で見つけたのは、豊田喜一郎氏の「機械は人間と一体になって完全になる」という言葉。「この”機械”を”AI”に置き換えれば、まさに現代に通用する」(上田氏)

AIを巡る競争では「使いこなす企業が勝ち、使わない企業が負ける」構図が鮮明になりつつあります。上田氏は、ここで日本の「和を重んじるチームワーク」という特性が生きるのではないかといいます。「一人が『これはいいな』と思い、仲間が賛同すればそれが大きなうねり、力になる。AIと人、そして多くの人が一体になれば、日本企業も一気に変わる転換点になるのでは」と期待を込めます。

小森からは、大の大人がこれから主体性を育むカギとして「世界を変える」体験を提唱しました。世界の定義は小さくても、それこそ半径50センチでも構わない。身近な改善から始めて、徐々に影響範囲を広げていく。小さな変化を自ら起こし続けることが重要です。

質疑応答から見えてきた、現場の課題

終盤の質疑応答では、実践的な質問を多くいただきました。特に注目を集めたのは、アジャイル的な感覚の醸成と、ミドルマネジメント層の意識改革についてです。

アジャイル浸透の現実

「アジャイルと言うのは簡単だが、どう浸透させるのか」という質問に対し、「全ての部門がアジャイルになる必要はない」と上田氏。関西電力では、新しいことを担当するK4 Digitalと、従来通りのシステム開発を行う部門を分けているといいます。役割分担し、それぞれの強みを活かす戦略です。

ミドルマネジメントの意識改革

続いて、「若手のキャッチアップ能力が高い一方で、ミドルマネジメント層の意識改革が難しい」という質問をいただきました。

飯田氏は「あえて外国人を演じ続けることにした」といいます。空気を読まずに変革の必要性を訴え続け、着実に実績を積み重ねることで、「本当に変わるんだ」という信頼を獲得していったとお話しいただきました。

上田氏は「成果を伝える広報も重要」と強調しました。「知られていない、伝わっていなかったら何もやってないのと一緒。経営層の出席する会議にタイムリーに情報を出し、ミドルマネジメント層も含めて理解を深めていった」。広報するタイミングも大事で、いつでも出せるように常日頃から準備しておき、今だというタイミングでドンと出せるように見極めているといいます。

DXの後継者の育成

後継者育成について飯田氏は、独自の人材交流を明かしました。JPデジタルでは、グループ内の出向社員と外部の専門人材を必ず組み合わせたチーム編成にしているといいます。出向期間の約2年間でアジャイル開発や新しい手法を徹底的に経験させ、元の組織に戻ったときにDXを牽引するリーダーとして活躍できる人材を育成する狙です。

上田氏が後継者に求めるのは「一言目に言い訳をしない」姿勢。「技術者はよく『それは技術的にできません』と言うが、そうではなく『やれます。できます。ただし、これが必要です』などと前向きに建設的に応えられる人になってほしい」といいます。

変革か淘汰か

最後に3人が強調したのは、DXはもはや避けて通れないということです。「やるやらないの選択肢はもうない。デジタルを活用できない企業は間違いなく淘汰される」(飯田氏)

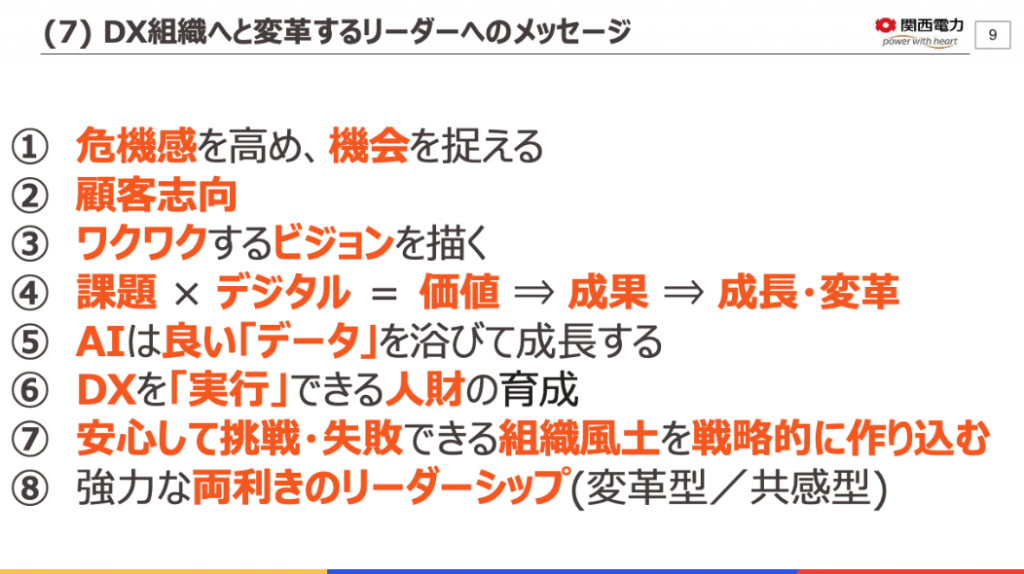

上田氏は、DX組織へと変革するリーダーに向けて、成功に導く8つのポイントを示しました。

2029年まであと4年。日本郵政グループと関西電力が示すように、伝統的な企業でも適切なアプローチがあれば変革は可能です。AIネイティブ世代が求めるのは、挑戦を楽しみ、新たな価値を生み出せる組織。今問われているのは、その一歩を踏み出す勇気なのではないでしょうか。

以上、「日本郵政と関西電力のDX責任者が語る 組織変革で実現するDXの現在地」のイベントレポートでした。

ライフイズテックでは、すべての従業員を対象に「業務での課題解決に結びつく」学びを届けるDX研修を提供しています。プログラムはすべて双方向・実践形式で、リテラシーや意欲のばらつきを問わず新卒から経営層まですべての人材を、DX推進の主体者へと育成します。自らデジタルで課題解決できる人を組織に増やすと共に、あらゆる業務においてデジタル活用が当たり前で、ポジティブに承認・支援される組織への変革を支援します。

ぜひお気軽にご相談ください。

【DX研修に関するお問合わせ先:https://dx.life-is-tech.com/】