【イベントレポート】丸井グループ×ライフイズテック|現場主役のDXをどう実現する?丸井グループが挑んだ3年間の軌跡

2025年5月29日、「3年でここまで変わる!丸井グループの現場主役のDX組織への変革」をテーマにスペシャルイベントを開催しました。

DXの必要性が叫ばれる中で、多くの企業が「現場社員のデジタル活用が進まない」「「現場DXを承認・応援する組織風土が醸成されない」という壁に直面しています。株式会社丸井グループは、経営だけでなく現場自らがDXを推進できる組織を目指し、人材育成を軸に組織変革に取り組んできました。

今回のイベントでは、丸井グループ 常務執行役員CDO 兼 エポスカード 取締役社長の相田 昭一氏、人事部長の原田 信也氏、丸井グループの物流部門 株式会社ムービングの取締役社長 伊賀山 真行氏と矢作 雄一氏・坂本 茜氏、ライフイズテックの小森・関口が登壇。DX実現に向けて人材育成から着手した理由や、どのように現場の自走力を育んできたのか。現場主体のDX変革のリアルを紐解きました。

<登壇者プロフィール>

相田 昭一 氏

株式会社丸井グループ 常務執行役員 CDO

株式会社エポスカード 取締役社長

1996年に株式会社丸井(現・丸井グループ)に入社。2021年には上席執行役員CDOに就任。経営企画部長、カスタマーサクセス部長、共創投資担当を兼務するとともに、D2C&Co.株式会社および株式会社okosの取締役にも就任。2022年には、DX推進室長および新規プロジェクト推進部長を兼務し、経営企画と共創投資領域を横断的に統括。2023年、常務執行役員CDOに就任。経営企画、将来世代共創推進、共創投資、DX推進を統括する立場として、グループ全体のデジタル変革と共創型経営の推進に取り組んでいる。

原田 信也 氏

株式会社丸井グループ 人事部 人事部長

1999年に株式会社丸井(現・株式会社丸井グループ)へ入社。店舗での販売、売場責任者を担当した後、本社でバイヤー業務、新ブランド開発、PB商品のお客さま共同商品開発、自主売場の事業責任者などを経験。2024年4月より現職。「失敗を許容し、挑戦を奨励する」文化を育み、イノベーションを創出し続ける企業をめざして人的資本経営に取り組む。

伊賀山 真行 氏

株式会社ムービング 取締役社長

1987年に株式会社丸井(現・丸井グループ)に入社。店舗での販売業務を皮切りに、本社にて販促・宣伝・新規事業開発など幅広い分野を担当。2014年には丸井取締役・WEB事業本部長に就任。翌2015年には丸井グループ執行役員、2016年には丸井取締役・オムニチャネル事業本部長に就任。2019年より、株式会社ムービング取締役社長を務め、現在に至る。

矢作 雄一 氏

株式会社ムービング 施設物流本部 館内物流事業部長

2006年に株式会社丸井グループへ入社。店舗での販売職を経た後、バイヤー業務、店舗のプランニング業務、新規事業開発を経験。2021年4月よりグループの物流企業である株式会社ムービングに異動し、現職に至る。小売の経験を生かし、リアル店舗に特化した新たな物流スキームを提案、事業化。

坂本 茜 氏

株式会社ムービング 事業推進部 システム課長

2014年に株式会社丸井グループへ入社。2年間店舗にて販売職を経験。その後、グループのシステム会社である株式会社M&Cシステムに異動し、物流関連のシステム開発などを経験。2022年にグループの物流会社である株式会社ムービング異動。現在はシステムの経験を生かして社内でのDXを推進。

小森 勇太

ライフイズテック株式会社 取締役副社長 COO / 共同創業者

1983年生まれ。早稲田大学理工学部卒。人材コンサルティング会社を経て、SCRAP社「リアル脱出ゲーム」のコンテンツディレクターを経験した後、ライフイズテックを共同創業。学び手中心の体験設計とエンターテインメントを取り入れた教育デザインのアプローチとして「LX(Learning Experience)」を提唱し、オンラインとオフラインの両面から革新的な教育サービスを追求。

関口 伸之

ライフイズテック株式会社 DX事業部 事業部長

早稲田大学教育学部卒業後、株式会社リクルート(旧リクルートエージェント)に入社。HR領域で、人事、採用コンサルタント、事業企画マネージャーを歴任。その後、2022年にライフイズテック株式会社に入社。DX人材育成事業のマーケティング&セールスの責任者を経て、2023年7月より事業部長に就任。

イベント冒頭ではライフイズテックの関口より当社の事業内容と今回の取り組みの背景を説明しました。

「DXは経営戦略だけでなく、現場から課題を発見し動ける人材が必要。そのためにも、まずは人材を育てる仕組みが不可欠。」こうした考えのもと、株式会社丸井グループとは3年前からDX人材育成で伴走を開始。現場社員が自ら課題を設定し、改善提案を形にしていく仕組みを導入してきました。今回のイベントでは、その成果を現場事例とともに振り返りました。

【第1部:現場変革編 〜現場DX事例のご紹介〜】

待つこと が“当たり前”だった物流の現場に、革新を

第1部の冒頭では、丸井グループのデジタルを活用したイノベーションの創出をテーマとしたプログラミングコンテスト「第3回 MARUI DIGI CUP」において優勝した、株式会社ムービング「トラック着車管理」チームのプレゼンテーション動画を公開しました。

優勝チームが取り組んだのは「納品車両の混雑・待機課題の解消」です。商業施設では納品時間が重なり、搬入口前の渋滞や長時間待機が常態化。配送業者・テナント・施設側すべてに負担が生じていました。そこで、着車時間を事前予約・コントロールできるアプリを開発。納品予定を可視化し、車両の流入を分散させる仕組みを構築しました。

配送業者は待機時間が減り、運行スケジュールや人件費の安定に貢献。テナントも荷受け調整がしやすくなり、施設管理側では警備負担軽減やトラブル抑止にもつながるなど、関係者全体の生産性向上を実現するものです。

(スライド:丸井グループ「第3回MARUI DIGI CUPを開催 デジタル人材とイノベーション創出をめざして」)

アプリ開発では現場アンケートで細かな声も集めており、「搬入予定が分かるのは助かる」「車両判別機能が欲しい」「繁忙期は細かくコントロールしたい」といった意見を反映して、実運用に即した仕組みへ進化させていく予定です。今後はグループ内の商業施設に限らず、イベント会場やオフィスビルなど他業態への展開も視野に入れています。

現場が“内製”してきた経験が、DXの挑戦を後押しした

その後、同社の取締役社長 伊賀山氏に「当たり前にデジタル活用事例が生まれる組織作り」をテーマに同社の取り組みを紹介していただきました。

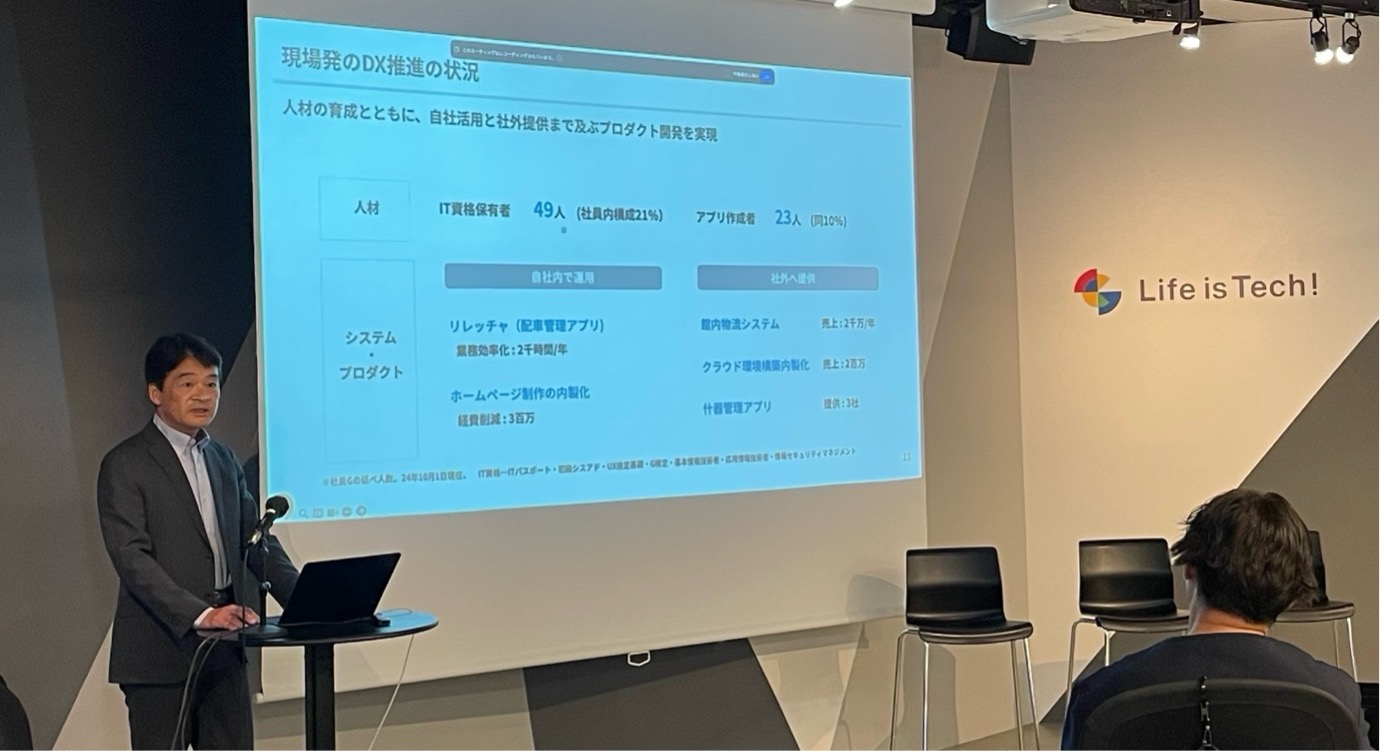

伊賀山氏:ムービングは丸井グループの物流子会社で1960年に設立しました。倉庫・運送・施設内物流などを担い、社員約600名、売上は65億円規模です。もともと多くの業務を内製してきた文化があるため、「現場で困ったら自分たちで改善策を考える」姿勢が根付いています。

一方、現場には今も紙と鉛筆で進めるアナログ業務が多く、こうした課題感がDXの起点になりました。物流システムの素案作りも現場主導で行ってきたため、業務改善の意識は高かったと思います。

会社の重点施策としてDX推進委員会を立ち上げ、公募メンバーとシステム担当者が集まり、リテラシー向上・既存事業の進化・新規事業創出の3本柱で進めています。マネジメント層とも毎月進捗を共有して、経営側からもバックアップしています。こうした仕組みが現場の挑戦を後押ししています。

丸井グループ全体ではDX研修やアプリ甲子園(MARUI DIGI CUP)がありますが、ムービングの委員会では実装や運用支援までフォロー。入賞しなかったアイデアも現場で試す仕組みを作り、挑戦が事業成果に繋がる循環が生まれています。

実際、ある現場では3名がDX研修からアプリ制作に挑戦して、周囲のスタッフも「全店改善につながるなら」とフォローに回りました。

“困っている”そんな現場の声を原動力に

最後に、実際にムービングで活躍している社員2名にもご参加いただき、現場での開発の様子についてお伺いしました。

司会(関口):まず、現場の中からどのようにこの取り組みが生まれていったのかを教えてください。

矢作氏:館内物流を担当するようになって、納品の集中や待機車両の問題が目立つようになりました。配送側とテナント側の時間軸のズレも大きく、現場からも負担の声が上がっていたのです。そんな現場の課題感をもとに「何か仕組みで解決できないか」と考えたのが出発点でした。物流の価値をグループに発信したい気持ちも後押しになりましたね。

司会(関口):プロジェクトを進めるうえで、現場ならではの工夫や苦労はありましたか?

矢作氏:今回は警備事業を担うグループ会社も巻き込んで混成チームを作りました。課題整理、開発、ニーズ収集など役割分担しながら進められたのは良かったと思います。DX推進 室の支援も受けて、やりやすい体制ができていました。苦労したのは関係部署との調整ですね。今も事業化に向けた調整は続いています。

坂本氏:委員会としてもDXプロジェクト枠を作り、公募で24名が参加しました。普段の業務では関わらないメンバー同士が集まって現場の課題を共有できたのが良かったです。現場の社員が自ら 発信して取り組みを紹介してくれたことで、他のメンバーも「自分たちもやってみよう」と思える雰囲気が生まれたと感じています。

司会(関口):今回の取り組みを経て、今後どんな展開を目指していきますか?

伊賀山氏:今回の取り組みで、現場の改善意欲にDXの知識が掛け合わさると成果が出ると実感しました。ムービングに元来根付いていた「困ったら自分たちで考えて動く文化」に知識を補えば、もっと良くなっていきます。今後は他のグループ会社にもこの改善文化を広げて、将来的には自社で開発したシステムを外販展開できれば理想的だと思っています。

【第2部:企業変革編 〜丸井グループの組織変革の変遷〜】

役員レベルから企業文化を入れ替えて、見えてきたもの

第2部の冒頭に登壇したのは、丸井グループ 常務執行役員CDO 兼 エポスカード取締役社長の相田氏。経営層の視点から、グループ全体で進めてきたDX推進と組織文化の変革についてお話ししていただきました。

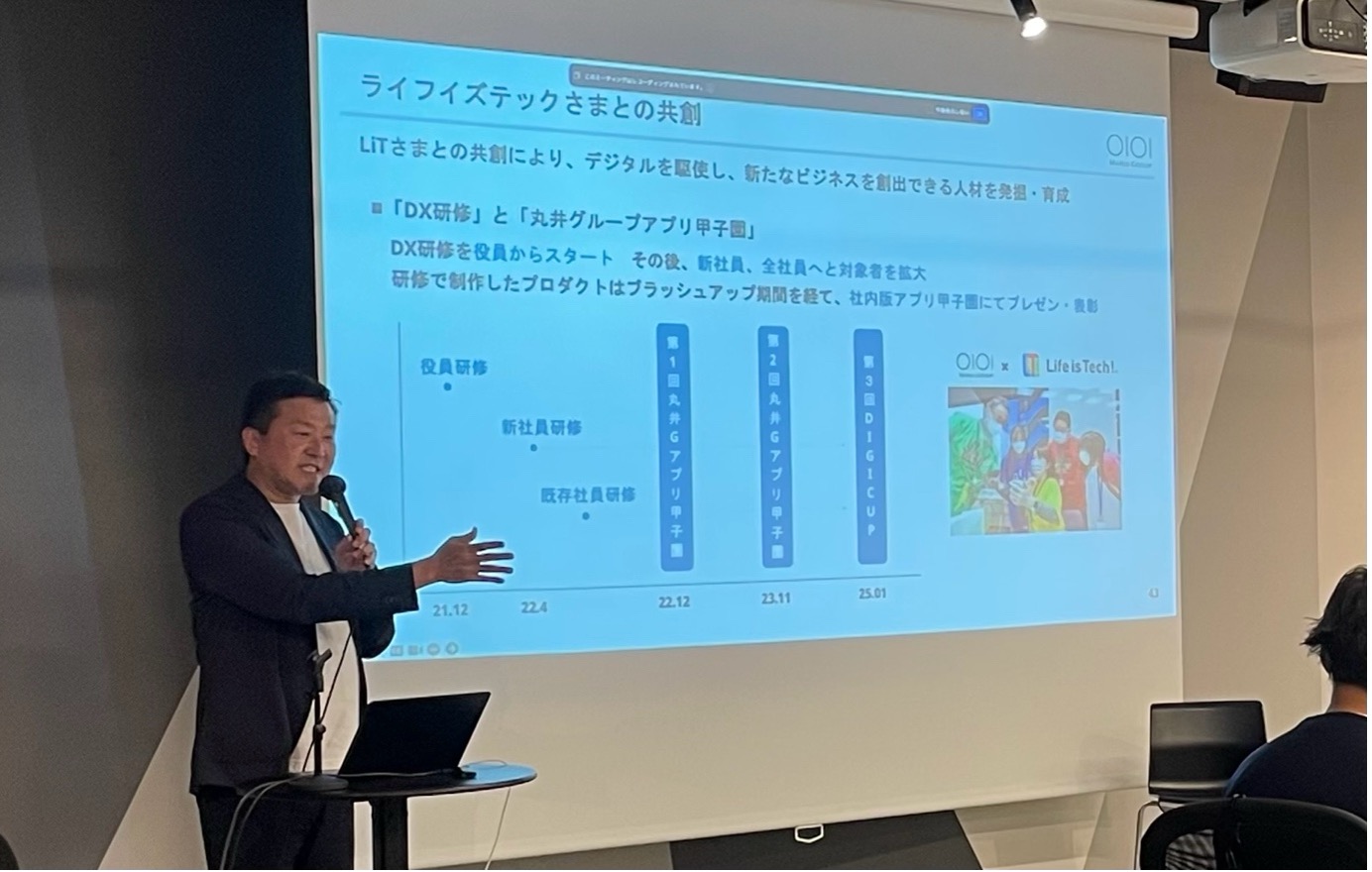

相田氏:丸井グループは1931年創業で、小売と金融が一体となったビジネスモデルを展開してきました。クレジットカードのシステムは内製していましたが、UI・UXやアジャイル開発には大きな隔たりがありました。当初は「システムが作れるならアプリも作れる」と考えていましたが、まったく違う世界だと気付いたのです。

そこで企業文化自体を新しいOSに入れ替える必要を感じました。強制ではなく自主性、トップダウンではなく支援という文化に変えることで、社会課題解決とビジネス成長を両立したいと考えました。ただ、その変革にもギャップがあり、人材育成が不可欠だと判断しました。

ライフイズテックさんとの出会いを機に、まずは役員がノーコードでアプリを作る研修からスタート。その後、新入社員研修や既存社員の公募研修を実施し、現在までに延べ365名が受講しています。さらにインプット後の実践の場として社内版アプリ甲子園(MARUI DIGI CUP)を開催。優秀提案には就業時間内の開発支援や予算もつけ、実装まで伴走しました。こうして「アプリ作ってみよう」という会話が自然に生まれる風土が育っています。

今後はウォーターフォール型からアジャイル型へ働き方を転換し、現場の仮説検証と開発を素早く回せる体制を整えていく予定です。

現場が“自ら動く文化”に変化した

第2部の後半では、丸井グループの相田氏・原田氏、ライフイズテックの小森が登壇し「パネルディスカッション 〜丸井グループの組織変革の全体像と現場DX創出に向けた取り組み〜」を行いました。

司会(関口):まず、取り組みを立ち上げた当初の課題感について教えてください。

相田氏:当初はDXを「やらなければならない」という切迫感は薄く、経営陣も「デジタルで良くなる可能性はあるよね」くらいの認識でした。社内システムは自分たちで作れていたので、「アプリも同じように作れるだろう」と思っていましたが、「UI・UXを考える」ということはこれまでとは全く異なる世界であると後から痛感しました。そこで文化そのものを変えていく必要性を強く感じました。

司会(関口):立ち上げ時の人材育成ではどんな工夫がありましたか?

原田氏:文系出身者が多くデジタルに苦手意識を持つ社員が中心の中で、ライフイズテックさんのエンタメ性ある研修に助けられました。ただ、コンテストのアウトプット基準を作るのには苦労して、幾度もフィードバックを重ねながら品質を高めていきました。

小森:こういった大会を開催する理由は、“シンボルをつくること”に尽きると思っています。つまり、社内にとって象徴的な事例やロールモデルとなる取り組みを打ち出すということです。本大会でも、本質的な成果につながるアウトプットに仕上げるべく、エントリーされた企画には一つひとつ丁寧にフィードバックやディスカッションを行いました。今後このコンテストを継続していく場合にも、初年度にどのような基準を提示できるかが重要になってくるはずです。最初に高い水準を打ち出せれば、大会全体がその品質を保ったまま回っていきますから。

司会(関口):3年目を迎えた今、現場の変化はどうでしょうか?

原田氏:1年目に新入社員が優勝できたのは「新規事業開発寄りの発想」ができたから。2年目には「業務DX」、3年目には「事業のDX」と、先輩社員がどんどん巻き返していった様子にも、組織としての成長を感じました。

相田氏:現場でも改善意欲にDX知識が重なって成果が出始めています。もともと「困ったら自分たちで改善する」文化があったムービングですが、今はさらに仕組みづくりまで考えられる人材が育ってきました。全社にこうした文化が広がれば、外販できるレベルの仕組みに育てられる可能性も感じています。

小森:丸井グループさんの志やマインドが推進の源泉だと改めて感じました。技術はあくまで手段であり、本質は組織全体で志を共有し挑戦していく文化づくりにあります。我々ライフイズテックとしても、デジタルは「実は便利で面白い」という部分を今後も伝えていきたいと思います。