きっかけは、親父(オトン)の病気 OTON GLASS開発者 島影圭佑さんインタビュー

このメガネをかければ、知らない漢字も、いろんな国の言葉も読める。もっと言うと、視覚に障害がある人をふくめて、誰もが文字を読める世界が実現できる。

ドラえもんの道具の話じゃありません。

そんな魔法のようなメガネが、もうすぐ発売されそうなんです。

どんなモノなのか、まずは下の動画をどうぞ。

OTON GLASS from OTON GLASS on Vimeo.

見た文字がリアルタイムで音声に

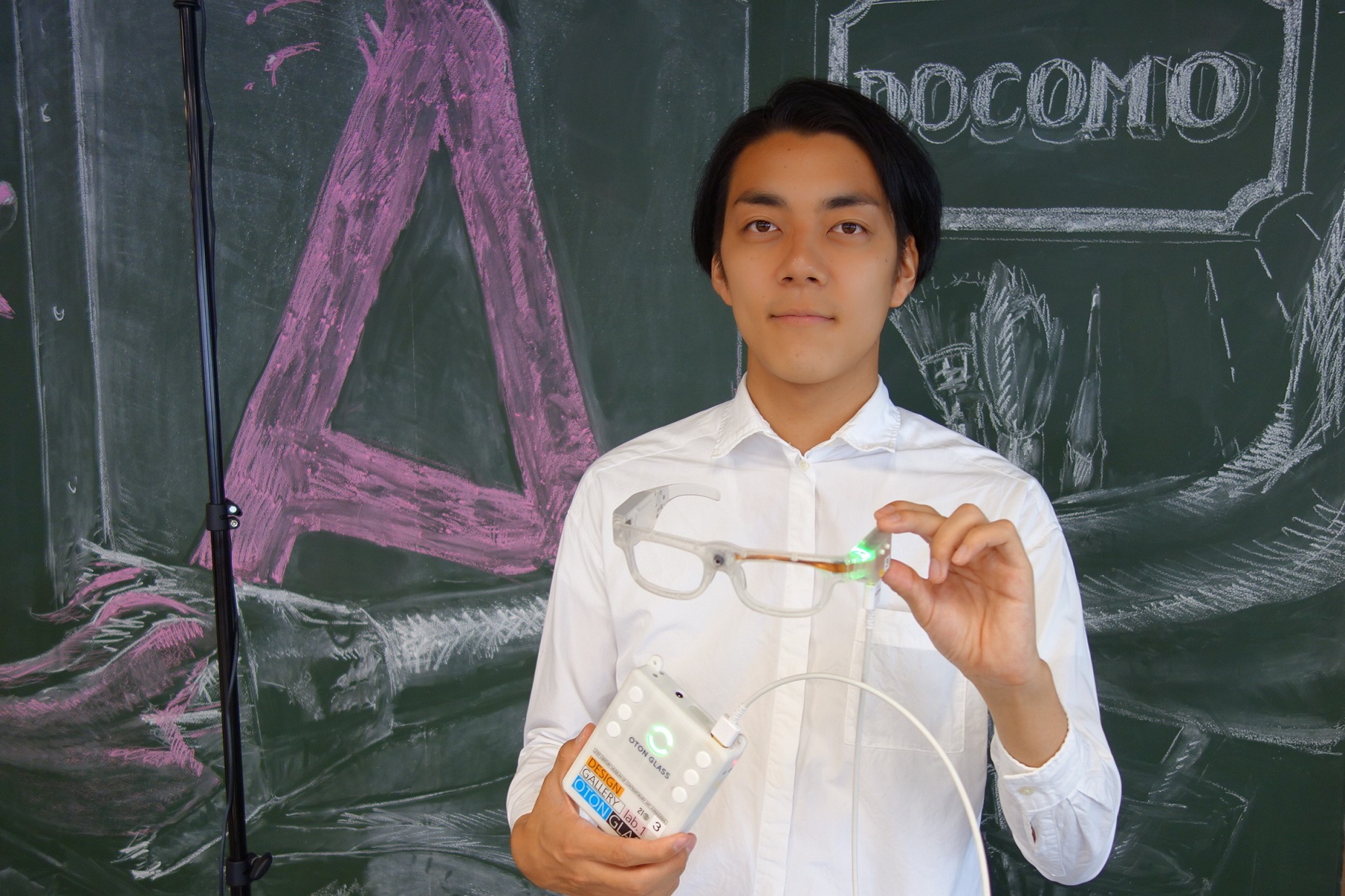

文字を音声に変換する、このメガネ型デバイスの名前は『OTON GLASS(オトン グラス)』。

大学でプロダクトデザインを学んでいた島影圭佑さんが、5年ほど前の在学中に開発をはじめました。現在は自分で会社を立ち上げ、来年の販売開始を目指して改良を重ねています。

―『OTON GLASS』は、どんな仕組みなんですか?

「メガネの正面にカメラがついているんです。最新型のタイプは、こめかみ部分にあるシャッターを押すと、視界と同じ範囲が撮影されます。と同時に、その画像がインターネット経由でクラウドに送られます。

クラウド上で画像から文字が検出されると、その文字が音声に合成されるシステムなんです。外国語だなと認識されると、母国語へ自動的に翻訳も。その音声データがクラウドからメガネ側にダウンロードされ、イヤホンで再生されて使用者の耳に届きます」

きっかけは、親父(オトン)の病気

―今までにない、新しいアイディアですよね。思いついたきっかけは?

「デザインの対象ってものすごく沢山あります。自分は何のプロダクトデザイナーになりたいのかを考えていた大学3年のとき、親父(オトン)が脳梗塞による『失読症』になったんです。

脳の言語野のところに傷がついてしまって、普通にしゃべれるんですけど、文字だけ読めなくなりました。頭の中に辞書はあるんだけど、目の前の文字と結びつかない、そんなイメージです。

親父の読む力をサポートする何かを作りたいと思って、大学の卒業研究として『OTON (オトン)GLASS』に取り組みはじめました」

―お父様も、ご家族も大変でしたね。

「家の唯一の自慢は健康だったので、予想外だったんです。僕も含め家族全員が一度立ち止まるっていうか、かなりどきっとするような。島影家にとって大きな歴史的転換点みたいな感じだったと思います。

大学の卒業研究にしましたが、開発の源は使命感ですよね。何に取り組まないといけないかという大きなテーマを、親父の病気を通して与えてもらいました」

紙とペンだけで、とにかくスケッチ

―開発の過程を詳しく教えてもらえますか?

「デザイナーの手法として、とにかくアイディアをスケッチしてみるというのがあるんです。現実に寄り添ったアイディアというよりも、SF的な想像力で、紙とペンだけを使って発想していきます。

それと並行して、親父が普段どんなことで困っているのかを、出かける先について行って行動観察しました。

発想と調査を繰り返していった結果、メガネというかたちに収束していきました。スケッチで、ある程度の設計図をつくっていく手法は、改良を続ける今も使っています」

―最初は紙とペンだけとは、シンプルなんですね。その後は?

「スケッチでアイディアが固まったら、実際に使うとこんな感じになるというビデオプロトタイプ(イメージ映像)を作って、親父に見せました」

実際の映像がこちら

「特にOTON GLASSのような感覚的な機能って、見本写真みたいな静止画的なものだと、使っているシーンを想像してもらいにくいんですよね。

あとは当時あった技術のなかでできることを模索して、とにかく一番早く使えるものをと作りました。とりあえず一度親父に使ってもらい、意見を聞きながら改良していったんです」

最初のコンセプトプロトタイプ

親父は回復したけど、「これは欲しいね」

―開発を続けるなかで、モチベーションに変化はありましたか?

「最初は親父が対象だったんですが、実はリハビリのおかげで、親父の症状はほとんど回復しました。でも開発の過程で、読字障がいの方の存在を知ったんです。こういう方たちにも使ってもらえるんじゃないかと、支援団体に突撃しました。実際に使ってもらったところ、改善点はあるけれど、これは欲しいねという声をもらって。

当時は今のようなクオリティではなかったので、どういう反応がもらえるのか怖かったんですが、すごく応援してくれて。今も関係が続いています」

僕は、マッチョじゃないんです

「僕自体はマッチョじゃないんですよね」

―?? 確かにスラっとした体形ですけど……。

「僕自身がものすごく技術的に長けているわけではないんです。自分でプログラミングはしませんし。いろんな技術者を巻き込んで、その人が持っている能力を借りて開発してきました。

自分がマッチョにならないとマッチョなものが作れないっていうんじゃなくて、マッチョな人を集める熱量があれば、マッチョなものをつくれるんじゃないかな」

―マッチョな協力者を得ていったということですね。どうやって?

「学生時代に集めた仲間と、いま一緒にやっている人たちとは違うメンバーです。大学生のころは、Maker Faire Tokyoという電子工作を発表する展示会で知り合ったエンジニアや同級生と組みました。

解散を経て、新しい仲間を探すことになったとき、できることは全部やりました。OTON GLASSは使う技術がはっきりしてるんです。ハードウェアとソフトウェア、サーバーを開発するエンジニア、画像処理の専門家とか。

人の紹介のほか、ネットで調べて見知らぬ人にコンタクトをとったり、求人系のSNSで協力者を募集したりしました。自分の技術をつかったらOTON GLASSはどうなるんだろう、というエンジニアやデザイナーの好奇心を刺激できたから、協力者を集められたのかなと思います」

原点はマンガとレゴ。そして人。

―大学でプロダクトデザインを専攻したのは、どうしてですか?

「僕の家はそんなに裕福ではなくて、進学校には行っていたんですけど、大学にいくか働くかという問いを両親から受けたんです。大学に行く意味を自分のなかで形成しないと、なんとなくでは大学に行けなかったんですね。

そもそも何をやりたかったのかを、すごく考えました。そこで、自分がもともと絵を描いたりモノを作ったりするのが好きだったのと、数学や工学的なことが得意だったので、両方の分野が重なった、工業製品のデザインのコースを選びました」

―どんな絵や、モノづくりを?

「小学生のとき、謎のマンガを描いてましたね(笑)。ひとかたまりのストーリーがあって、いわゆるマンガ家の、作画を作り込んだものじゃないですよ。ストーリーベースで、小説に絵がついてるような感じ。……どういう内容だったかな。

あとはレゴブロックをやっていたんですよ。おかげで立体的な想像力が培われたと思います。レゴも人形型のコマがあるじゃないですか。あそこに物語性を見出したりして」

―造形よりも、そこに存在する「個人」のほうに興味があったんですね。OTON GLASSも「人」ありきの製品ですが、そういったことが原点に?

「多分それはあると思いますね。マンガも、描いた登場人物によって物語が展開するわけじゃないですか。なんだかそっちに面白さがあって。レゴも純粋に形がどうこうというより、ここにいるキャラクターはどういう社会で、どういう世界観で生きているのかを考えるほうに興味をもっていました」

選択肢に反発。モノづくりのバネに

―学生時代、部活はしていましたか?

「中高時代は、サッカー部でした。ミッドフィルダーです。厳しい部活だったんで、体育会系の精神を叩き込まれました。おかげで、なにか理不尽なことがあっても、そんなに問題なし!みたいな精神力がつきました(笑)」

―大学進学を機に上京するまでは、新潟で育ったんですよね。

「僕、反発があって、田舎の学校だと選択肢がないじゃないですか。サッカーもそう。自分がなにかに取り組みたいってなったときに、みんながやっていることの中から選ぶしかない。

大学に行って、ものすごく選択肢が広がって、いろんなものに取り組める状態になりました。今まで制限されていた何かがはずれたことがバネになって、モノづくりに没頭しました。受験中はまったく創造的な状態じゃなかったから、それがあってからの爆発みたいな感じです」

―もし都会に住んでいたら、また違った中高生時代だったと思いますか?

「自分がこれをやりたくて仕方ないっていうものに打ち込める状態、環境、前向きに支援してくれる周りの人がいたら、もっと違ったのかなというのはあります。

いまはネットがあるから、自分からそういう環境が作れる。中高のときから、やりたい道へがっつり入っちゃうことが、今の時代ならできるのかなって思います。そして、そういうことを前向きに応援してくれる周りの人を、大切にすることが大事だと思います」